建築界の新たな一歩:国内初の病院建築物が意匠登録

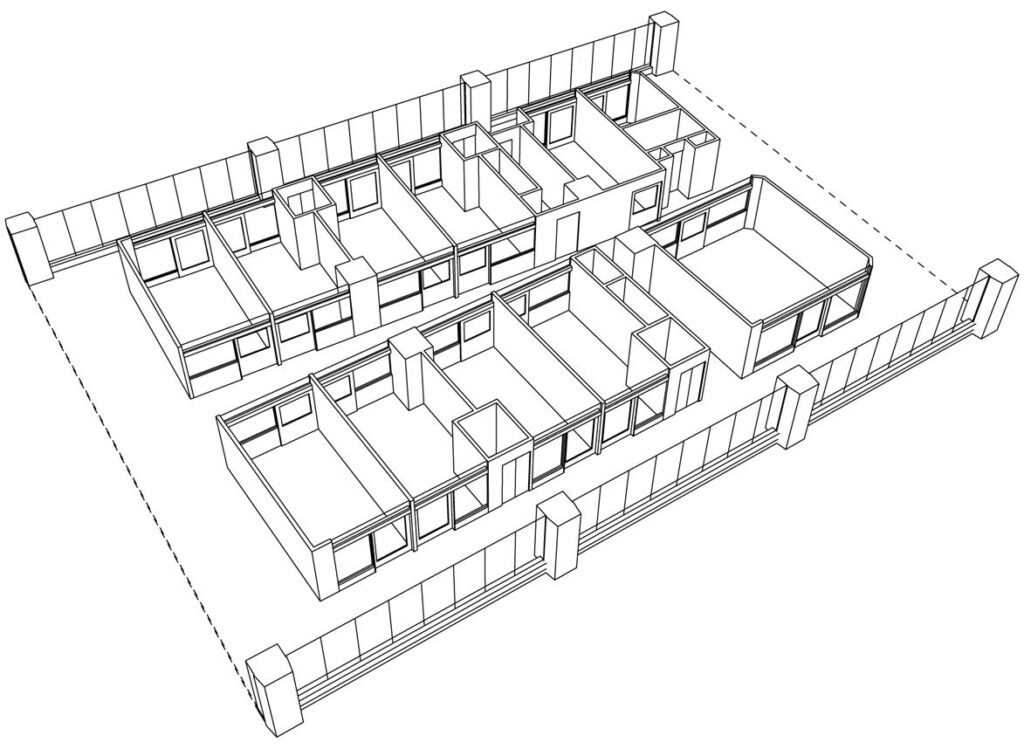

三菱地所設計は、改正意匠法により新たな保護の対象となった建築物の意匠として、同社が設計した「ゼロ動線病棟」が、建築物「病院」において国内で初めて登録されたと発表しました(意匠登録第1672637号)。

願書の「意匠の特徴」欄には、「スタッフステーションと病室が直接接する(隣接)することで看護動線距離が“0”となる。」として次のような記載がされています。

従来の一般的な病院では、我が国の建築基準法等に基づく採光基準を満たすよう、外部(外気)に面した病室が設けられる。これに対し、本願意匠は、建築基準法施行令第20条第2項の規定(いわゆる縁側採光の規定)を用いることで、採光基準を満たしつつ、通常であれば外部となるところに廊下(兼避難経路)を設けた平面計画となっている。また、病院の中央部には、各病室に隣接するようにスタッフステーションが設けられている。このような採光計画及び平面計画に意匠上の特徴がある。

(意匠登録第1672637号「意匠の特徴」)

改正意正法により、建築物の外観などの意匠を保護することができるようになり、企業のブランドイメージを高めるような独創的な建築物が登録されています。病院以外でも、建築物の意匠として、

・意匠登録第1671773号「商業用建築物」(株式会社ファーストリテイリング)

・意匠登録第1671774号「駅舎」(東日本旅客鉄道株式会社)

などが登録されています。

ビルや店舗の建物だけでなく、工場、倉庫、ホテル、学校、博物館、競技場、商業施設と住居の複合建築物など、あらゆる建築物を意匠登録することが可能です。今後も企業ブランドのシンボルとなるような建物の意匠登録が増えていくと思われます。

新規性と創作非容易性(登録要件)

意匠登録が認められるための条件(登録要件)の主なものに「新規性」と「創作非容易性」があります。

新規性

意匠制度は、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とするものであることから、意匠登録の対象となる意匠は、新しい創作がなされたものでなければならず、新規性が要求されます。

日本国の内外を問わず、意匠登録出願前に、公衆に知られていた意匠や、刊行物に記載されていた意匠、インターネットなどを通じて公衆に利用可能となった意匠は、新規性を喪失していて登録が認められません。また、これらの意匠に類似している意匠も新規性を喪失していて登録が認められません。

創作非容易性

出願された意匠の属する分野における通常の知識を有する者(当業者)が容易に創作できる意匠に排他的な権利(=意匠権)を与えると、産業の発展に役立たず、かえってその妨げとなることから、出願された意匠について当業者が容易に創作できる場合は、意匠登録が認められません。

令和2年(2020年)1月6日時点の情報に基づいて特許庁の審査第一部 意匠課意匠審査基準室が作成した「~ 令和元年意匠法改正対応 ~意匠の審査基準及び審査の運用」によれば、

- 自然物(例えば、りんご)をほとんどそのまま「ペーパーウェイト」として表したにすぎない意匠

- 公知の乗用自動車の形状をほとんどそのまま「自動車おもちゃ」として表したにすぎない意匠

- 「エッフェル塔」の形状をほとんどそのまま「置物」として表したにすぎない意匠

- 公知の「キーホルダー用下げ飾り」と「キーホルダー用金具」を寄せ集めて表したにすぎない意匠

などが創作容易で登録を受けることができないものとして例示されています。