物の発明と方法の発明の違いとは?特許申請における重要なポイントを解説

-

特許申請を検討しているところですが、方法で特許をとるよりも物で特許をとる方がよいと言われたことがあります。

どのような違いがあるのでしょうか? -

特許申請では「方法よりも物で特許をとる方がよい」というのはよく言われることです。

なぜこのように言われるのか説明します。

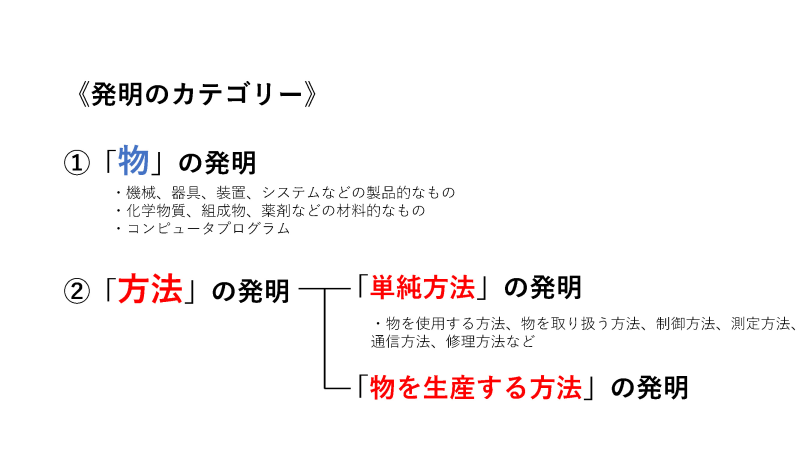

発明のカテゴリー

「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」(特許法第68条)というのが特許権の独占排他的な効力です。ここでの「特許発明」とは、特許を受けている発明のことをいいます。そして「業として」とは、個人的な実施行為や家庭的な実施行為は含まれないことを意味します。

そのため、他者の特許発明を、個人的に使っていたり、家庭内で使っているだけであれば、特許権を侵害しないということです。

特許発明の「実施」については、発明のカテゴリーごとにどのような行為が実施になるのか定義されています(特許法第2条第3項)。発明のカテゴリーとしては、大きく「物」の発明と「方法」の発明に分類されます。

「物」の発明としては、機械、器具、装置、システムなどの製品的なものや、化学物質、組成物、薬剤などの材料的なものなどがあります。さらに、日本の特許法では、コンピュータプログラムも「物」の発明に分類されます。

「方法」の発明には、「物を生産する方法」の発明と、それ以外の「方法」の発明があります。「物を生産する方法」以外の「方法」発明を「単純方法」の発明ということがあります。「単純方法」の発明としては、物を使用する方法、物を取り扱う方法、制御方法、測定方法、通信方法、修理方法などがあります。

「物」の発明

特許権者は特許発明を実施する権利を独占できます。裏を返せば、他者の特許発明を実施すれば特許権を侵害することになります。

特許権者は、特許発明を実施して特許権を侵害する他者に対して、次のような対応が可能です。

・特許発明の使用を止めるように警告書を他者に送付。

・侵害行為の差し止めを請求する差止請求訴訟を裁判所に提起。

・侵害行為で発生した損害を請求する損害賠償請求訴訟を裁判所に提起。

それでは、どのような行為が、特許発明を実施する行為となるのでしょうか?

「物」の発明の場合、特許発明を実施する行為として、特許法では次の行為が挙げられています。

- その物の「生産」

- その物の「使用」

- その物の「譲渡や貸渡し」

- その物の「輸出」

- その物の「輸入」

- その物の「譲渡などの申出や展示」

物の発明について特許権侵害を調査する場合、このような実施行為によって被疑製品が市場に出回っている場合も多く、市場で入手した被疑製品を解析することによって特許権侵害かどうかを比較的容易に確認することができます。

「単純方法」の発明

「単純方法」の発明の場合、特許発明を実施する行為は、その方法の「使用」とされています。単純方法について特許権侵害を調査する場合、単純方法が使用されている現場に立ち入って調査する必要があるため、特許権侵害かどうかを確認することは簡単ではありません。特に第三者の施設内で単純方法が使用されている場合には、その現場に立ち入って侵害調査を行うことは非常に困難となります。

「物を生産する方法」の発明

「物を生産する方法」の発明の場合、特許発明を実施する行為として、特許法では次の行為が挙げられています。

- その生産方法の「使用」、すなわち、その生産方法を使用した「物」の「生産」

- 「その生産方法により生産した物」の「使用」

- 「その生産方法により生産した物」の「譲渡や貸渡し」

- 「その生産方法により生産した物」の「輸出」

- 「その生産方法により生産した物」の「輸入」

- 「その生産方法により生産した物」の「譲渡などの申出や展示」

このように「その生産方法により生産した物」に、その「物を生産する方法」を使用した痕跡が残るのであれば、「物」の発明と同様に、市場で入手した被疑製品を解析することによって特許権侵害かどうかを比較的容易に確認することができます。また、その「物を生産する方法」を使用した痕跡が残らない場合であっても、その物が特許出願前に日本国内で公然に知られていなかったときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定することができます。

「物」「方法」での特許申請

ここまで説明したように、発明のカテゴリーによって、どのような行為が特許権侵害になるのか違いがあります。一般的に、「物」の発明に比較して、「単純方法」の発明や「物を生産する方法」の発明については、他者の特許権侵害を特定することが困難であると考えられています。工場や研究室の内部でしか使用されない方法であって、特許権侵害を特定することが困難である場合には、特許出願を行わずに会社の営業秘密やノウハウとして保護を図ることが検討されるのはこのためです。

しかし、「物」の発明の場合にも、特許出願を行うかどうかを検討する際、遅かれ早かれ同業他社もこの技術段階に到達し、開発・発明すると思われるようなものである場合には一日でも先に特許出願した者でなければ特許取得が認められないことを考慮して特許出願することがあります。

このようなことは「単純方法」の発明、「物を生産する方法」の発明の場合にも当てはまります。「方法発明だから」ということで特許出願を行わないでいたところその方法発明について他社が特許出願して特許権取得し「当社では特許取得した当社独自の〇〇方法を使用しています。」と他社が積極的に宣伝、営業活動を行うようになってしまった、となることもあります。

特許申請を行わずに営業秘密、ノウハウで保護を図るのか、それよりも他社に先がけて特許申請して独占排他権たる特許権の取得を目指す方がよいのか、その際、「物」、「単純方法」、「物を生産する方法」どのような表現で特許の取得を目指すか、専門家である弁理士に相談されることをお勧めします。